家づくりは、多くの人にとって一生に一度の大きな決断です。

建築にかかる費用を少しでも抑えられれば、その分家族の将来のために使える資金が増えます。幸いにも、国や自治体からは新築住宅を建てる際に活用できる補助金や税制優遇(減税)制度が提供されています。

本記事では、これから家を建てようと考えている方に向けて、どのような支援が受けられるのかを詳しく解説します。賢くお得に家づくりを進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

家を建てる時に使える制度

新しい家を建てる際、大きな費用が必要となります。

国や自治体から提供される補助金、助成金、税制優遇などの制度を活用することで、この負担を軽減することが可能です。

新築住宅を建てる方を支援するため制度は大きく分けて以下3つに分かれており、それぞれの制度について解説します。

- 国による補助金、助成金、給付金

- 自治体による補助金・助成金

- 税制優遇(減税)制度

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

子育てグリーン住宅支援事業

そもそもGX志向型住宅とは

子育てグリーン住宅支援事業では「GX志向型住宅」が最も高額な補助額の条件となっています。

GX志向型住宅とは、従来の省エネ住宅よりも高い断熱性能や省エネ基準を満たした次世代型の新築住宅です。地球温暖化対策として注目されているグリーントランスフォーメーション(GX)の考え方を取り入れています。

GX志向型住宅は、以下の①~④のすべてに該当する住宅です。

| | 一般(右記以外) | 寒冷地または低日射地域 | 多雪地域または都市部狭小地等 |

|---|---|---|---|

| ①断熱等性能等級※5 | 等級6以上 | 等級6以上 | 等級6以上 |

| ②再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減 | 35%以上 | 35%以上 | 35%以上 |

| ③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率 | 100%以上 | 75%以上 | (要件なし) |

| ④高度エネルギーマネジメントの導入 | 「ECHONET Lite AIF仕様」に対応する「コントローラ」として、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品を設置する | ||

参照:新築住宅の省エネ性能|子育てグリーン住宅支援事業【公式】

目的・概要

子育てグリーン住宅支援事業の目的は、電気代や物価の値上がりの影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、高性能な住宅取得のサポートです。

国の基準を満たした省エネ住宅の取得を対象に、補助金が受けられます。

家庭のエネルギーコスト軽減と同時に、持続可能な社会の実現に貢献するものと期待されています。

対象となる住宅の要件

新築を建てる場合は、次の条件を満たす住宅が対象です。

・GX志向型住宅

・長期優良住宅

・ZEH水準住宅

子育てグリーン住宅支援事業では、条件を満たす賃貸住宅の新築やリフォーム工事も補助金の対象です。この記事では、新築住宅の支援内容を中心に解説します。

対象となる世帯の要件

取得する新築住宅の省エネ基準によって、対象世帯が異なります。

GX志向型住宅は全世帯が対象ですが、長期優良住宅やZEH水準住宅は子育て世帯または若者夫婦世帯が対象です。

子育て世帯と若者夫婦世帯の定義は以下の通りです。

| | 2025年3月末までに建築着工 | 2025年3月末以降に建築着工 |

|---|---|---|

| 子育て世帯 申請時点において、子を有する世帯。 | 2023年4月1日時点で18歳未満(2005年4月2日以降出生)の子どもがいる | 2024年4月1日時点で18歳未満(2006年4月2日以降出生)の子どもがいる |

| 若者夫婦世帯 申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。 | 2023年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下(1983年4月以降出生) | 2024年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下(1984年4月2日以降出生) |

参照:対象要件の詳細【注文住宅の新築】|子育てグリーン住宅支援事業【公式】

補助金額と加算措置

新築住宅の場合、取得する住宅の省エネ基準によって、補助額・加算措置が異なります。省エネ性能が高いほど補助額が大きくなります。

古家の除却を伴う場合に加算措置がある点は、昨年度までの支援事業にはなかった2025年度の特徴です。

| 補助対象住宅 | 1戸あたりの補助額 | 古家の除却を伴う場合の加算額 |

|---|---|---|

| GX志向型住宅 | 160万円 | なし |

| 長期優良住宅 | 80万円 | 20万円 |

| ZEH水準住宅 | 40万円 | 20万円 |

古家の除却は、新築住宅の建築主・購入者等が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。

なお、GX志向型住宅に申請するためには、住宅の建築事業者がGXに対する協力表明を行う必要があります。

申請期間と申請方法

【申請期間】

2024年11月22日から、遅くとも2025年12月31日まで。

ただし、予算上限に達し次第、申請受付終了となります。

2024年11月22日以降に工事(基礎工事の次の工程である地上階の柱や壁の工事等)を開始した住宅が対象です。

【申請方法】

申請手続きは、事業者登録している各ハウスメーカーや工務店が担当します。

補助を受けられるかどうか、新築住宅を依頼する業者に確認しましょう。

※参照元:国土交通省『子育てグリーン住宅支援事業』公式サイト

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助金

目的・概要

ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助金事業は、地球温暖化防止とエネルギー消費量の削減を目的として国が進める政策の一環です。

ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)とは、高い断熱性能や省エネルギー設備を備え、年間を通じて消費するエネルギー量を自家発電で賄うことができる住宅を指します。

ZEHを建てる際に活用できるのが「ZEH補助金」です。

対象となる住宅の要件

ZEH基準を満たす住宅を新築する個人または事業者

対象となる世帯の要件

新築住宅のZEH支援事業は、すべての世帯が対象です。

対象となる住宅は『ZEH』もしくは『ZEH+(ゼッチプラス)』を満たす必要があります。

| ZEH | 以下の①~③のすべてに適合した住宅 ①強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準とUA値基準)を満たす ②再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減 ③再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減 |

| ZEH+ | 以下の①~④のすべてに適合した住宅 ①外皮性能について断熱等性能等級6以上である ②再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量 から30%以上の一次エネルギー消費量削減 ③再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費 量から100%以上の一次エネルギー消費量削減 ④指定の再生可能エネルギー設備もしくは高度エネルギーマネジメントを採用する |

補助金額と加算措置

補助金の額は、住宅の省エネルギー性能に応じて以下のように設定されています。

| 補助対象住宅 | 1戸あたりの補助額 |

|---|---|

| ZEH | 55万円 |

| ZEH+ | 90万円 |

【追加補助】

省エネ性能に応じた補助額に加え、以下の追加補助が可能です。

| 再生可能設備等 | 追加補助額 |

|---|---|

| 蓄電システム | 上限20万円 |

| 直交集成板(CLT | 定額90万円 |

| 地中熱ヒートポンプ・システム | 定額90万円 |

| PVTシステム | 65万円/80万円/90万円(方式、パネル面積により異なる) |

| 液体集熱式太陽熱利用システム | 2万円/15万円(パネル面積により異なる) |

| 空気集熱式太陽熱利用システム | 定額60万円 |

| 電気自動車(PHEVを含む)の充電設備又は充放電設備 | 上限10万円 |

| 再生可能エネルギー有効活用のため昼間に沸き上げをシフトする機能を有する給湯機 | 定額2万円 |

| 高度エネルギーマネジメント | 定額2万円 |

申請期間と申請方法

【申請期間】

2025年4月28日から2025月12月12日まで

【申請方法】

申請手続きは、ZEHビルダーと呼ばれる認定を受けた建築事業者を通じて行う必要があります。

申請の際には、住宅の省エネルギー性能を証明する書類や計画書などを提出します。

※参照元:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業

ZEH補助金を活用すれば、初期投資の負担を軽減しながら、省エネルギー性能の高い快適な住宅を建てられます。

これから家を建てる方は、ZEH補助金の活用を検討してみると良いでしょう。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

LCCM住宅整備推進事業

目的・概要

LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅整備推進事業は、温室効果ガス排出量の削減を目的として、環境に優しい住宅の建設を支援する制度です。

この事業は、住宅のライフサイクル全体を通じたCO2排出量削減を目指しています。省エネルギー性能の高い住宅や再生可能エネルギーの利用が支援の対象です。

『LCCM住宅整備推進事業』という事業名は2024年に受付が終了され、『サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門』が補助金を継続しています。

対象となる住宅の要件

・ZEH・ZEB水準の省エネルギー性能を満たすもの

・材料、設備、設計、運用システム等において、CO2の削減、健康、災害時の継続性等に寄与する先導的な技術が導入されるもの

対象となる世帯の要件

条件を満たす非住宅建築物・共同住宅・戸建住宅・中小規模建築を建設する事業者

(建築主に補助金相当が還元されるとは限りません)

補助金額と加算措置

補助率:補助対象費用の1/2

補助限度額:1プロジェクトあたり原則3億円

申請期間と申請方法

2025年5月30日まで

本年度の公募は終了しています。

※参照元:令和6年度サステナブル建築物等先導事業

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

給湯省エネ2025事業

目的・概要

給湯省エネ2025事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野において、高効率設備の導入を支援し、省エネとCO₂排出削減を推進する国の補助制度です。

エコキュートやエネファームなどの高効率な給湯機器の導入に対し、補助金を受けられます。

対象となる住宅の要件

事業の対象となるのは、新築住宅および既存住宅です。

補助対象の高効率給湯器を導入する住宅であれば、住宅の種類を問わず申請できます。

補助の対象となる給湯設備は以下の3種類です。

・ヒートポンプ給湯機(エコキュート)

・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機、エコジョーズなど)

・家庭用燃料電池(エネファーム)

対象となる世帯の要件

給湯省エネ2025事業は、すべての世帯が対象です。

ただし、子育てグリーン住宅支援事業の新築に対する補助を受けた場合は利用できませんので注意しましょう。

補助金額と加算措置

補助額は、設置する給湯器の種類によって異なります。

戸建住宅の場合、いずれか2台までが補助対象です。

| 設置する給湯器 | 補助額(基本額) |

|---|---|

| ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 6万円/台 |

| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) | 8万円/台 |

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 16万円/台 |

【追加補助】

基本補助額に加え、導入する給湯器が高い性能要件を満たす場合に加算補助を受けられます。

| 設置する給湯器 | 加算要件 | 補助額(加算額) | |

|---|---|---|---|

| ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | A | 4万円/台 | 両方の場合7万円/台 |

| B | 6万円/台 | ||

| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) | A | 5万円/台 | 両方の場合7万円/台 |

| B | 5万円/台 | ||

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | C | 4万円/台 | |

・A要件:インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報を連動させ、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するもの。

・B要件:補助要件下限の機種と比べて5%以上CO2排出量が少ないものとして、一定の条件に該当するもの。

・C要件:ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動させ、停電が予想される場合に稼働を停止しない機能を有するもの。

申請期間と申請方法

【申請期間】

2024年11月22日から、遅くとも2025年12月31日まで。

ただし、予算上限に達し次第、申請受付終了となります。

【申請方法】

申請手続きは、事業者登録している各ハウスメーカーや工務店が担当します。

補助を受けられるかどうか、依頼する業者に事前に確認しましょう。

※参照元:給湯省エネ2025事業

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

先進的窓リノベ2025事業

目的・概要

先進的窓リノベ2025事業は、窓の断熱性を高めてエネルギー消費とCO₂排出量を削減し、快適な住環境の実現を目指す事業です。

既存住宅の窓や玄関ドアを高断熱仕様へ改修する費用を補助します。

対象となる住宅の要件

建築から1年以上経過、または居住実績のある既存住宅が対象です。

新築住宅の建築や新築分譲住宅の取得は、対象ではありません。

対象となる工事は、以下の通りです。

・ガラス交換

・内窓設置

・外窓交換(カバー工法/はつり工法)

・ドア交換(カバー工法/はつり工法)

対象となる世帯の要件

先進的窓リノベ2025事業は、すべての世帯が対象です。

補助金額と加算措置

補助金額は、1戸あたり最大200万円です。

対象となる工事の窓のサイズ・性能区分などによって、それぞれ補助額が定められており、複数個所を工事を組み合わせて上限額まで申請できます。

なお、補助額が5万円に満たない場合は申請できません。

申請期間と申請方法

【申請期間】

2024年11月22日から、遅くとも2025年12月31日まで。

ただし、予算上限に達し次第、申請受付終了となります。

【申請方法】

申請手続きは、窓リノベ事業者として登録している各リフォーム業者や工務店が担当します。

補助を受けられるかどうか、依頼する業者に事前に確認しましょう。

※参照元:先進的窓リノベ2025事業

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

自治体による補助金・助成金

各自治体では、地域の活性化や環境保全、家族支援のためのさまざまな制度を設けています。

自治体の補助金や助成金は、その条件や対象となるエリア・補助額が自治体ごとに異なります。建築予定地の市区町村役場などで、各制度の詳細をしっかり確認しましょう。

北海道と岩手県の自治体で提供されている補助金・助成金の例を紹介します。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

【北海道札幌市】札幌版次世代住宅補助制度

目的・概要

北海道札幌市では、2050年に温室効果ガスを実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指して「札幌版次世代住宅補助制度」を設けています。

断熱性やエネルギー効率が基準を満たす住宅を新築する方に対し、補助金を交付するものです。

対象となる住宅の要件

札幌市が設定した断熱等基準、サステナブル要件を満たす住宅を自ら居住するために新築する方

対象となる世帯の要件

断熱等基準として、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの4段階の等級を、札幌市独自で設定しています。

対象の住宅は、以下の2つの条件を満たす必要があります。

・札幌市内に新築する一戸建ての住宅で、令和6年4月以降に工事が完了していること

・断熱等基準の等級がシルバー以上の札幌版次世代住宅と証明を取得していること

補助金額と加算措置

補助額は、断熱基準に応じて以下のように設定されています。

| 対象となる札幌版次世代住宅の等級 | 補助金額 |

|---|---|

| プラチナ | 1住戸につき220万円 |

| ゴールド | 1住戸につき180万円 |

申請期間と申請方法

【申請期間】

第1回:2025年4月16日から4月23日

第2回:2025年6月11日から6月18日

第3回:2025年8月20日から8月27日

第1回:2025年10月15日から10月22日

各回、申請額が予定額を超えた場合は、抽選がおこなわれます。

第4回の申請は、第3回終了時点で予算の上限に達しなかった場合に実施されます。

【申請方法】

受付期間内に、登録申請書を郵送で提出します。

参照:札幌市:札幌版次世代住宅補助制度

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

【岩手県】住みたい岩手の家づくり促進事業

目的・概要

「住みたい岩手の家づくり促進事業」は、快適に暮らせる居住環境づくりの推進を目的に、岩手県が実施している事業です。

省エネルギー性やバリアフリー性能を備え、岩手県産木材を使用した住宅建築を助成金で支援します。

対象となる住宅の要件

対象となるのは、以下の条件を満たす新築工事・リフォーム工事です。

【新築の場合】

・木造一戸建て住宅である

・ZEH+水準(断熱等対策等級6以上)を満たす

【リフォーム工事の場合】

・建築基準関係規定に適合する

・耐震基準に適合する

・断熱等対策等級4を満たす

【新築・リフォーム共通】

・県産木材を指定面積以上使用する

・令和7年4月1日以降に着工し、令和8年3月15日までに工事が完了する

・県内に本店を置く建築業者が施工する

対象となる世帯の要件

「いわて木づかい住宅普及促進事業」の補助を受けた住宅の新築・リフォームで、性能証明書を取得した場合に助成されます。

補助金額と加算措置

・断熱等対策等級6(リフォームの場合は等級4)に適合する、性能証明書を取得した場合・・・10万円

・高齢者等配慮等級3に適合する、性能証明書を取得した場合・・・10万円

申請期間と申請方法

【申請期間】

2025年6月9日から

予算上限に達し次第、受付終了予定です。

【申請方法】

岩手県木材産業協同組合まで、申請書類と必要書類を提出します。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

新築住宅を建てた時の税制優遇(減税)制度

住宅ローン控除

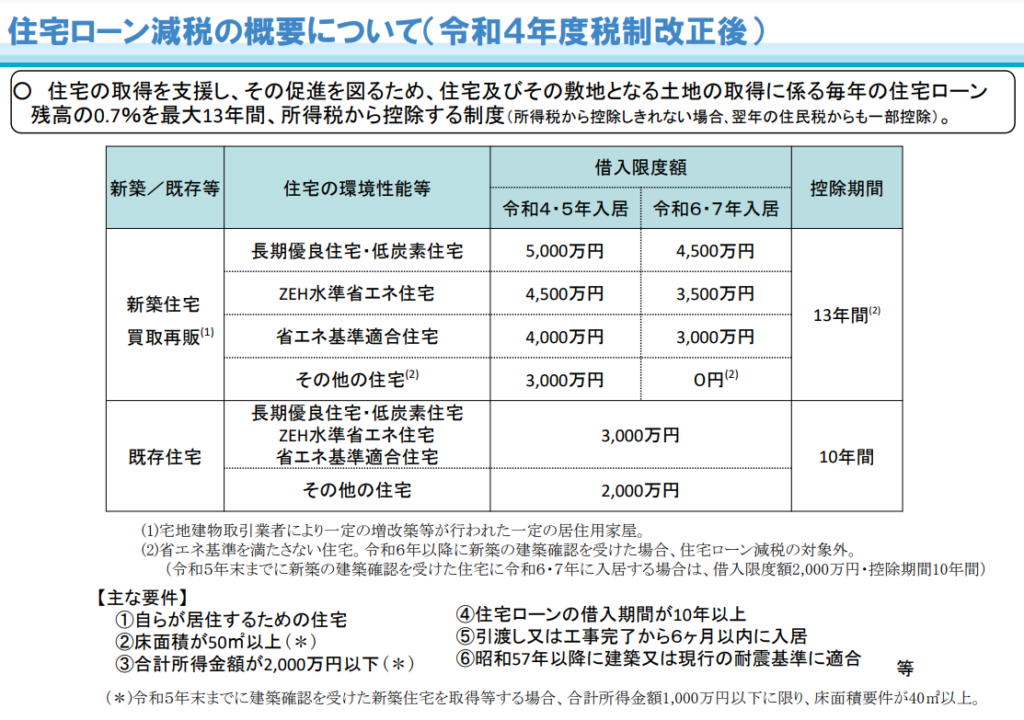

新築住宅を購入し、住宅ローンを組んだ際に受けられる税制優遇の一つが、住宅ローン控除です。

この制度を利用すると、年末の住宅ローン残高の一定割合が所得税から控除されます。

控除の適用期間は最大13年間と長く、新しい家の購入を検討している方にとっては非常に魅力的な支援策と言えるでしょう。

具体的には、年末時点での住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除されます。

つまり、住宅ローンの残高が多ければ多いほど、受けられる控除額も大きくなります。

ただし、この制度を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。

主な条件としては、新築住宅の取得後6ヶ月以内に入居すること、また、対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であることなどが挙げられます。

また、住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

会社員の方でも、この控除を受けるためには、毎年の税金の確定申告が必須となるため、忘れずに行うようにしましょう。

この制度の魅力は、直接的な現金給付ではなく、税金の控除という形で恩恵を受けられる点にあります。

初期の住宅ローン返済の負担を軽減し、購入後の生活を少しでも楽にするための大きな支えとなり得ます。

家を建てる前に、このような税制優遇制度が存在することを知っておくと、より賢く、また効果的に新生活の計画を立てることができるでしょう。

参照元:国土交通省:住宅ローン減税

税制優遇(減税)制度

・登録免許税の軽減

新築住宅の購入や土地の取得時に必要な登録免許税は、通常不動産価格の一定割合で課せられますが、新築住宅に関しては特定の要件を満たすと、税率が軽減されます。

条件には、床面積50平方メートル以上の家屋などの要件があるため、事前に確認をしましょう。

【対象住宅】

・個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋

・中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以降に建築されたもの又は一定の耐震基準等に適合するもの

| 登記の種類 | 本則税率 | 特別税率 |

|---|---|---|

| 所有権の保存登記 | 0.4% | 0.15% |

| 所有権の移転登記 | 2.0% | 0.3% |

| 抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.1% |

※参照元:財務省:登録免許税に関する資料

・不動産取得税の軽減

不動産取得時にかかる不動産取得税も、新築住宅の場合は通常の4%から3%に軽減されます。

この税金は自治体によって徴収されるため、軽減の内容は地域によって異なることがありますが、多くの場合、新築住宅の購入者には有利な条件が設けられています。

※参照元:国土交通省・不動産取得税に係る特例措置

・固定資産税の軽減

新築住宅に対する固定資産税は、3年間(マンションなどの場合は5年間)、2分の1に減税されます。

また、新築の認定長期優良住宅については、固定資産税を5年間(マンションなどの場合は7年間)2分の1に減税する特例措置があります。

これらの税制優遇(減税)制度を活用することで、新築住宅の購入や建築にかかる費用を大幅に節約できる可能性があります。

計画段階でしっかりと確認し、賢く利用しましょう。

※参照元:国土交通省・新築住宅に係る税額の減額措置

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

まとめ

家を建てる際に利用できる補助金や減税制度は、将来の家計に大きな影響を与える可能性があります。

以下のポイントを押さえて、賢く制度を活用しましょう。

- 国による補助金・助成金制度:子育てエコホーム支援事業やゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助金など、省エネや環境に配慮した住宅建設を促進する補助金が存在します。

- 自治体による補助金・助成金:地域によっては、独自の補助金や助成金制度を設けている場合があります。自身が建築を計画している地域の自治体が提供している補助金・助成金を確認しましょう。

- 税制優遇(減税)制度:住宅ローン控除や登録免許税の軽減など、新築住宅を建てた時に適用される減税制度があります。

これらの補助金や減税制度をフル活用することで、初期投資の負担を軽減し、長期的には運用コストの削減にも繋がります。

各制度には条件や期間が細かく定められているため、マイホーム計画を進める前の詳細確認が大切です。

家を建てる前に、これらの制度について詳しく調べ、計画に取り入れることが重要です。

家を購入しようと考えている方は、本記事の情報を参考にして、理想とする家づくりに向けた一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

どの制度を活用できるか迷う際は、ロゴスホームにご相談ください。お客様のご状況やあてはまる条件から、利用できる制度をご案内いたします。

賢くサポートを活用し、後悔のない家づくりを叶えましょう。