マイホームを検討する際やDIYで何かを作ろうとするとき、「ツーバイフォー」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。「2×4工法」や「24工法」とも呼ばれるこの建築方法は、私たちの住まいや暮らしに深く関わっています。

しかし、具体的にどのようなものなのか、どんな特徴があるのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ツーバイフォー工法の基本的な知識から、メリット・デメリット、さらにはDIYでの活用法まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。家づくりやDIYプロジェクトの参考に、ぜひ最後までご覧ください。

ツーバイフォー工法とは?基本を解説

まずは、ツーバイフォー工法の最も基本的な部分から見ていきましょう。

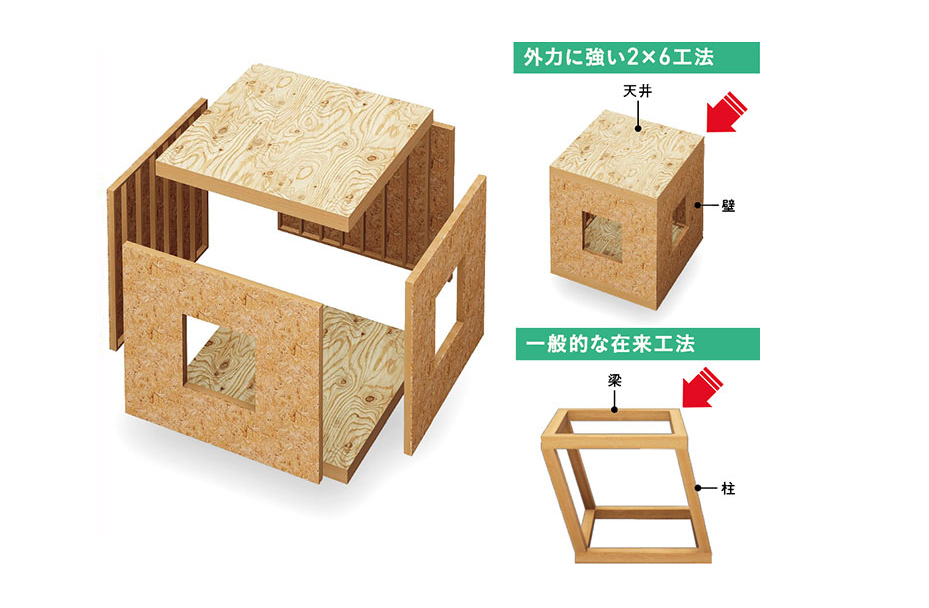

ツーバイフォー工法は、規格化された木材と合板で「面」を作り、家全体を箱のように組み立てる建築方法です。

ツーバイフォーの定義と意味

「ツーバイフォーとは、主に断面が約2インチ×4インチの規格材(ツーバイフォー材)を構造材として使用する木造建築工法のこと」を指します。この「2インチ×4インチ」という寸法が名前の由来となっており、「2×4工法」や「2 4 工法」とも表記されます。

ツーバイフォー の 意味を分かりやすく言うと、規格化された木材のフレーム(枠組み)に構造用合板を打ち付けてパネルを作り、そのパネルで床・壁・天井を構成し、家全体を一体的な箱のように組み上げる方法です。これにより、地震や風などの外力に強い構造を実現します。

ツーバイフォー工法の歴史

ツーバイフォー工法は、19世紀の北米で開拓者たちが迅速かつ効率的に家を建てるために開発されました。構造がシンプルで、特別な技術がなくても比較的容易に建てられることから急速に普及しました。

日本では、1974年(昭和49年)に枠組壁工法として技術基準が定められ、一般の住宅にも採用されるようになりました。特に、その耐震性や耐火性が注目され、多くのツーバイフォー 住宅が建てられています。

枠組壁工法と呼ばれる理由

ツーバイフォー工法は、正式には「枠組壁工法(わくぐみかべこうほう)とは、木材で組んだ枠組みに構造用合板などを打ち付けた壁や床(これらを「ダイヤフラム」と呼びます)によって構造体を形成する工法」であるため、このように呼ばれます。

文字通り、壁全体が構造的な役割を担うのが大きな特徴です。柱や梁で支える日本の伝統的な在来工法(木造軸組工法)とは、この点が大きく異なります。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

ツーバイフォー工法の構造と仕組み

次に、ツーバイフォー工法がどのような構造で、なぜ地震や火災に強いのか、その仕組みを詳しく見ていきましょう。

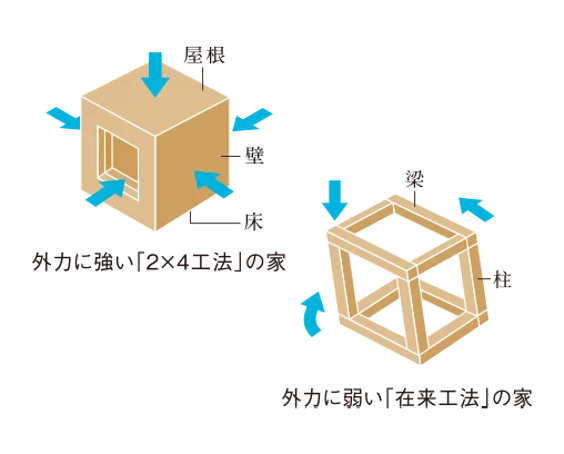

ツーバイフォー工法は、床・壁・天井の6面で地震や風などの外力を受け止める「モノコック構造」が特徴です。

「面」で支えるモノコック構造

「モノコック構造とは、航空機や自動車のボディなどにも採用されている、フレームと外板が一体となって強度を保つ構造のこと」です。ツーバイフォー工法では、床・壁・天井の6つの面がそれぞれ構造用面材(合板など)で覆われ、これらが一体となって家全体を強固な箱のように形成します。

この構造により、地震の揺れや台風の強風などの外力が加わった際に、力を一点に集中させるのではなく、建物全体に分散して受け止めることができます。これが、ツーバイフォーの構造が持つ高い耐震性・耐風性の秘密です。

構造用製材「ツーバイ材」とは

「ツーバイ材とは、ツーバイフォー工法で使用される規格化された木材の総称」です。代表的なものに「ツーバイフォー材」があります。これは、公称寸法が2インチ×4インチであることから名付けられていますが、実際の仕上がり寸法は乾燥や加工により、約38mm×89mmとなります。

これらの木材 ツーバイフォーは、主にSPF材(スプルース、パイン、ファーの頭文字を取ったもの)が使われ、JAS(日本農林規格)によって強度や含水率などの品質が厳しく管理されています。これにより、安定した品質のツーバイフォー 木材が供給されています。

規格化された釘と接合金物

ツーバイフォー工法では、使用する釘の種類、太さ、長さ、そしてそれらを打ち込む間隔(ピッチ)まで細かく規定されています。例えば、構造用面材を枠組材に留め付ける際には、CN50やCN75といった種類の釘が用いられ、その間隔も100mmや150mmなど、部位によって指定されています。

このように釘の打ち方までマニュアル化されていることで、施工者の技量によるばらつきを抑え、どの住宅でも一定の強度を確保しやすくなっています。また、必要に応じて専用の接合金物も使用され、構造の信頼性をさらに高めています。

ファイヤーストップ構造とは

「ファイヤーストップ構造とは、火災が発生した際に、壁や床の内部にある枠組材などが区画となり、火炎が燃え広がるのを遅らせる構造のこと」です。

ツーバイフォー工法では、床や壁の枠組材が、火の通り道となりやすい空間を細かく区切る「ファイヤーストップ材」としての役割を果たします。これにより、火が他の部屋や上階へ燃え移るのを効果的に抑制し、避難時間を確保したり、初期消火の可能性を高めたりします。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

ツーバイフォー工法のメリット・デメリット

ツーバイフォー(2×4)工法は、高い耐震性や断熱性、工期の短さなど、魅力的なメリットが多い一方で、間取りの自由度やリフォーム性に制限があるなど、注意すべきポイントも存在します。

家づくりの選択肢として検討するなら、メリットとデメリットの両面を正しく理解しておくことが大切です。

メリット

耐震性・耐火性・断熱性に優れ、省エネ効果や工期短縮も期待できるなど、暮らしとコストのバランスに優れた工法です。

デメリット

間取りや増改築の自由度に制限があり、施工品質の差によっては音や結露などのトラブルが起きる可能性もあります。

▼ 詳しくはこの記事をチェック ▼

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

ツーバイ材の種類と規格・寸法

ツーバイフォー工法で使われる「ツーバイ材」には、どのような種類やサイズがあるのでしょうか。DIYでもよく使われる木材なので、知っておくと便利です。

ツーバイ材には様々な種類と規格があり、代表的なものに2×4材や2×6材があります。 「ツーバイフォー の サイズ」や「ツーバイフォー の 寸法」、「ツーバイフォー材とは」何かを具体的に見ていきましょう。

代表的なツーバイ材の種類

日本で流通しているツーバイ材の多くは、SPF材と呼ばれるものです。これは、以下の3つの樹種の頭文字を取ったものです。

- S:Spruce(スプルース/トウヒ属)

- P:Pine(パイン/マツ属)

- F:Fir(ファー/モミ属)

これらの樹種は比較的軽くて加工しやすく、強度も安定しているため、構造材として広く用いられています。他にも、ホワイトウッド(主に欧州トウヒなど)が使われることもあります。

これらの木材は、JAS(日本農林規格)に基づき、強度等級や含水率、寸法精度などが管理されています。

2×4材の規格・寸法

最も代表的な「2×4材(ツーバイフォー材)」の規格と寸法は以下の通りです。

- 公称寸法

2インチ × 4インチ - 実寸法(約)

38mm × 89mm - 主な長さ(日本で一般的なもの)

- 6フィート (F) : 約1820mm

- 8フィート (F) : 約2438mm

- 10フィート (F) : 約3050mm

- 12フィート (F) : 約3650mm

「インチ」や「フィート」という単位が使われているのは、北米発祥の規格であるためです。ホームセンターなどでは、これらの長さにカットされたものが販売されています。

2×6材の規格・寸法と特徴

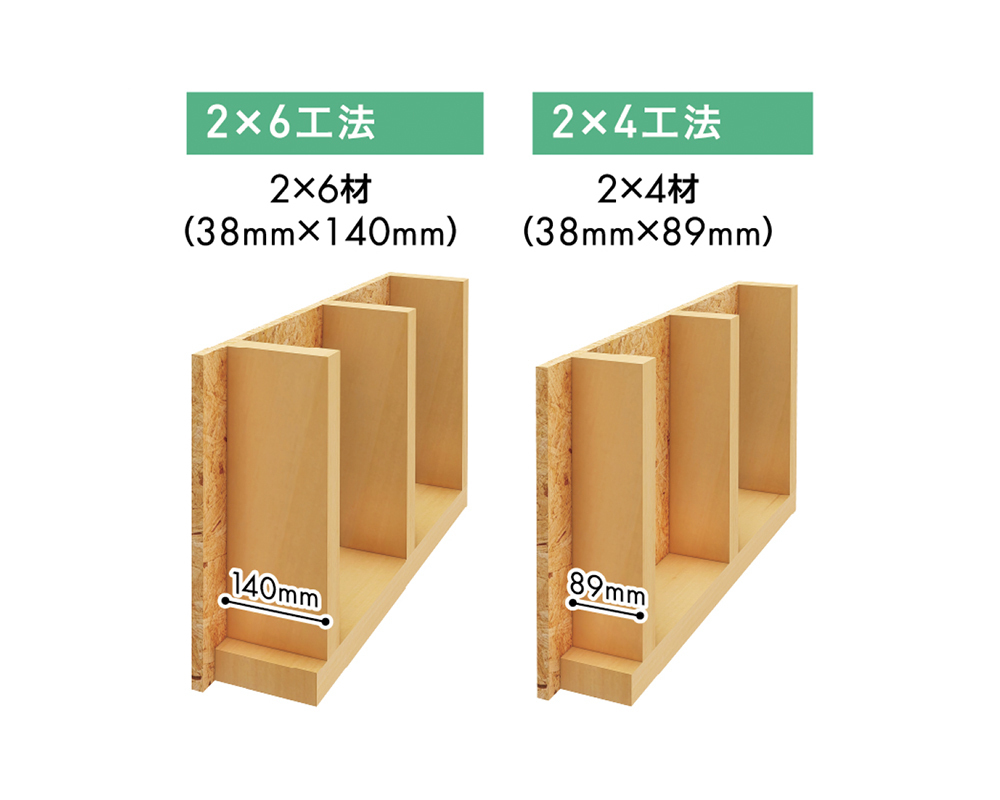

「2×6材(ツーバイシックス材)」は、2×4材よりも断面が大きい木材です。「ツーバイ シックス」や「2×6 工法」で主に使われます。

- 公称寸法

2インチ × 6インチ - 実寸法(約)

38mm × 140mm - 主な長さ

2×4材と同様のフィート規格で流通しています。

2×6材は、2×4材に比べて幅が広いため、壁の厚みを増すことができます。これにより、より厚い断熱材を充填でき、断熱性能を向上させやすいというメリットがあります。また、構造材としての強度も高まります。

▼ 詳しくはこの記事をチェック ▼

その他のツーバイ材規格

2×4材や2×6材の他にも、以下のような規格のツーバイ材があります。

- 2×8材(ツーバイエイト材): 約38mm × 184mm

- 2×10材(ツーバイテン材): 約38mm × 235mm

- 2×12材(ツーバイツーエルブ材): 約38mm × 286mm

- 4×4材(フォーバイフォー材): 約89mm × 89mm (柱などに使用)

これらの木材は、建物の規模や設計、求められる強度に応じて使い分けられます。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

在来工法との違いを比較

日本の木造住宅には、ツーバイフォー工法の他に「在来工法(木造軸組工法)」という伝統的な建築方法があります。この二つの工法にはどのような違いがあるのでしょうか。

ツーバイフォー工法と日本の伝統的な在来工法(木造軸組工法)は、構造や特徴に大きな違いがあります。

構造の違い

- ツーバイフォー工法

壁・床・天井の「面」で建物を支える壁構造(モノコック構造)です。規格化された枠材と構造用面材で構成されます。 - 在来工法(木造軸組工法)

柱・梁・筋交いなどの「線」で建物を支える軸組構造です。木材の接合部には伝統的な仕口や継手が用いられることもありますが、近年は金物接合も一般的です。

設計自由度の比較

- ツーバイフォー工法

耐力壁の配置に制約があるため、在来工法に比べて間取りの自由度はやや低い傾向があります。大きな開口部や複雑な形状の設計には工夫が必要です。 - 在来工法

柱と梁で構造を支えるため、壁の配置の自由度が高く、大きな開口部や吹き抜け、多様な屋根形状など、設計の自由度が高いのが特徴です。

耐震性・耐火性の比較

- ツーバイフォー工法

面構造により地震の力を分散しやすく、一般的に高い耐震性を持つとされています。ファイヤーストップ構造などにより、耐火性も優れています。 - 在来工法

筋交いや構造用面材の使用、接合金物の進化により、耐震性は大幅に向上しています。耐火性も、耐火被覆や防火区画などの対策により高めることが可能です。

どちらの工法も、適切な設計と施工が行われれば、高い安全性を確保できます。

コスト・工期の比較

- ツーバイフォー工法

部材の規格化や施工のシステム化により、工期が比較的短く、コストも抑えやすい傾向があります。 - 在来工法

職人の手作業が多く、部材の種類も多様なため、工期が長くなる傾向があり、コストは仕様によって大きく変動します。

リフォームのしやすさ比較

- ツーバイフォー工法

構造壁の変更が難しいため、間取り変更を伴う大規模なリフォームは制約が多いです。 - 在来工法

柱や梁の位置を考慮すれば、壁の撤去や移動が比較的容易なため、リフォームの自由度は高いと言えます。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

ツーバイフォーQ&A

ここでは、ツーバイフォー工法やツーバイ材に関してよく寄せられる質問にお答えします。

ツーバイフォー工法に関するよくある疑問にお答えします。

DIYでのツーバイ材活用法は?

ツーバイ材はDIYでも非常に人気があり、棚、テーブル、ウッドデッキ、小屋作りなどに活用できますか?

はい、その通りです。ツーバイ材は比較的安価で、ホームセンターなどで手軽に入手でき、加工もしやすいため、DIY初心者から上級者まで幅広く活用されています。

- 棚や作業台

シンプルな構造でも十分な強度が得られます。 - ウッドデッキやパーゴラ

屋外用の防腐処理された木材を選んだり、保護塗料を塗ったりすることで、耐久性を高められます。 - 小屋や収納庫

ツーバイフォー工法の原理を応用して、小さな建物を自作することも可能です。 - 家具

テーブル、椅子、ベッドフレームなど、アイデア次第で様々なものが作れます。

DIYの際には、専用の接合金物(シンプソン金具など)を使うと、より簡単に、かつ強度のある作品を作ることができます。

ツーバイフォー住宅の寿命は?

ツーバイフォー住宅の寿命はどのくらいですか?

適切な設計、丁寧な施工、そして定期的なメンテナンスが行われれば、ツーバイフォー住宅も在来工法と同様に数十年以上の長期的な耐久性が期待できます。

木造住宅の法定耐用年数は22年とされていますが、これは税務上の減価償却のための期間であり、実際の建物の寿命とは異なります。

寿命を延ばすためには、特に以下の点が重要です。

- 壁内結露対策

適切な通気層の確保と防湿施工。 - 防蟻処理

シロアリ被害を防ぐための対策。 - 定期的な点検とメンテナンス

外壁や屋根の塗装、防水処理の確認など。

(参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」)

ハウスメーカー選びのポイントは?

ツーバイフォー住宅を建てる際のハウスメーカー選びのポイントは何ですか?

ツーバイフォー工法での建築実績が豊富であることが大前提です。その上で、以下のポイントを確認しましょう。

- 施工品質と管理体制

丁寧な施工が行われているか、第三者機関による検査体制はあるか。 - 設計力と提案力

こちらの要望を汲み取り、ツーバイフォーの特性を活かした魅力的なプランを提案してくれるか。 - 断熱・気密性能へのこだわり

高性能な断熱材の採用や、気密施工の技術力はどうか。C値(相当隙間面積)などの具体的な数値目標を掲げているか。 - アフターサービスと保証制度

引き渡し後の定期点検や、長期的な保証内容が充実しているか。 - 担当者との相性

信頼でき、コミュニケーションがスムーズに取れる担当者か。

複数の会社から話を聞き、比較検討することが大切です。

シックハウス症候群のリスクは?

ツーバイフォー住宅でシックハウス症候群のリスクはありますか?

シックハウス症候群のリスクは、工法そのものよりも、使用される建材や接着剤、塗料に含まれる化学物質が主な原因となります。これはツーバイフォー工法に限った話ではありません。

現在の建築基準法では、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積制限や、24時間換気システムの設置が義務付けられています。

リスクを低減するためには、以下の点に注意しましょう。

- F☆☆☆☆(フォースター)等級の建材を選ぶ

ホルムアルデヒドの発散量が最も少ない等級の建材です。 - 自然素材の活用

無垢材や漆喰、珪藻土など、化学物質の少ない素材を検討する。 - 適切な換気

24時間換気システムを正しく運用し、定期的に窓を開けて換気する。

ハウスメーカーや工務店に、使用する建材について確認し、不安な点は相談しましょう。

ツーバイシックスとの主な違いは?

ツーバイフォーとツーバイシックス(2×6)の主な違いは何ですか?

最も大きな違いは、壁に使用する構造材の幅(奥行き)と、それに伴う壁の厚みです。

- ツーバイフォー工法(2×4工法)

壁のスタッド(間柱)に2×4材(幅約89mm)を使用します。 - ツーバイシックス工法(2×6工法)

壁のスタッドに2×6材(幅約140mm)を使用します。

ツーバイシックス工法では壁が厚くなるため、以下のメリットがあります。

- 断熱性能の向上

より厚い断熱材を充填できるため、断熱性を高めやすい。 - 構造強度の向上

壁の剛性が増し、より高い構造強度が得られる場合がある。

一方で、壁が厚くなる分、室内有効面積がわずかに狭くなる、建築コストが若干上昇するといった側面もあります。どちらが良いかは、求める性能や予算に応じて検討する必要があります。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

まとめ

この記事では、「ツーバイフォー」工法について、その基本的な定義から構造、メリット・デメリット、さらには在来工法との比較やQ&Aまで幅広く解説してきました。

ツーバイフォー工法(2×4工法)は、規格化された木材と面材で構成される「面構造(モノコック構造)」により、高い耐震性、耐火性、断熱・気密性を実現する合理的な建築方法です。工期の短縮やコストパフォーマンスの良さも魅力と言えるでしょう。

一方で、間取りの自由度に制約が出やすかったり、大規模なリフォームが難しかったり、壁内結露や音の問題に注意が必要だったりといった側面も持ち合わせています。

家づくりは一生に一度の大きな買い物です。また、DIYにおいても、作るものの特性を理解することは重要です。

ツーバイフォー工法のメリットとデメリットを総合的に理解し、ご自身の目的、ライフスタイル、予算、そして何を重視するのかを明確にした上で、最適な選択をすることが何よりも大切です。

もし、「ツーバイフォー住宅についてもっと詳しく知りたい」「自分の希望する家がツーバイフォーで建てられるか相談したい」とお考えでしたら、信頼できるハウスメーカーや工務店の専門家に相談してみることをお勧めします。実際にモデルハウスを見学したり、詳しい話を聞いたりすることで、より具体的なイメージが湧くはずです。