「これから建てる家は、夏涼しくて冬暖かい、快適な空間にしたい」

「将来の光熱費を考えると、できるだけ省エネな家にしたい」

注文住宅を検討している多くの方が、このように考えているのではないでしょうか。その快適で省エネな暮らしを実現する上で、最も重要な要素の一つが「住宅の断熱性能」です。

近年、住宅の省エネ基準が見直され、より高性能な「断熱等級6」や「断熱等級7」が新設されました。特に最高等級である断熱等級7は、これまでにないレベルの快適性と省エネ性を実現できると注目されています。

しかし、同時に「本当にそこまでの性能が必要?」「費用はどれくらい高くなるの?」「デメリットはないの?」といった疑問や不安も多いはずです。

この記事では、断熱等級7について、以下の点を専門家の視点から徹底的に解説します。

- 断熱等級7の具体的な性能基準

- 光熱費削減などのメリットと、建築コスト増加などのデメリット

- 断熱等級5や6との違い

- 断熱等級7を実現するための家の仕様

この記事を読めば、断熱等級7の全てが分かり、あなたの家づくりにおける最適な断熱レベルを判断するための確かな知識が身につきます。後悔しない家づくりのために、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の目次

断熱等級7とは?性能基準を解説

まずは「断熱等級7」がどのようなものなのか、基本的な知識から確認していきましょう。

断熱等性能等級の基礎知識

断熱等性能等級とは、住宅の壁や窓などの「外皮」における断熱性能を、国が定めた基準で評価する指標のことです。正式名称を「断熱等性能等級」と言い、等級の数字が大きいほど断熱性能が高いことを示します。

2022年10月に、それまでの最高等級であった等級5の上に、新たに等級6と等級7が創設されました。これは、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、住宅の省エネ性能をさらに向上させるという国の方針によるものです。

- 等級1~3

過去の基準であり、現在の新築住宅ではほとんど採用されません。 - 等級4

2025年3月まで現行の省エネ基準(義務基準)。多くの既存住宅がこのレベルです。 - 等級5

ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準の断熱性能。 - 等級6

HEAT20のG2グレードに相当する、より高い断熱性能。 - 等級7

HEAT20のG3グレードに相当する、現行制度における最高等級の断熱性能。

2025年4月からは、新築住宅において断熱等級4以上が義務化され、2030年度以降はさらに基準が引き上げられ、等級5(ZEH水準)が義務化される予定です。

等級7の基準UA値と地域区分

断熱性能を示す具体的な指標として「UA値(外皮平均熱貫流率)」が用いられます。これは、住宅の内部から外部へどれだけ熱が逃げやすいかを示す数値で、数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。

断熱等級7の基準となるUA値は、日本全国を気候条件に応じて8つに分けた「地域区分」ごとに定められています。

| 地域区分 | 代表的な都市 | 断熱等級7のUA値基準 |

|---|---|---|

| 1地域 | 北海道(旭川市など) | 0.20 W/㎡K |

| 2地域 | 北海道(札幌市など) | 0.20 W/㎡K |

| 3地域 | 青森県、岩手県など | 0.20 W/㎡K |

| 4地域 | 宮城県、福島県など | 0.23 W/㎡K |

| 5地域 | 茨城県、栃木県など | 0.26 W/㎡K |

| 6地域 | 東京都、愛知県、大阪府など | 0.26 W/㎡K |

| 7地域 | 福岡県、佐賀県など | 0.26 W/㎡K |

| 8地域 | 沖縄県 | 規定なし |

(参考:国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の概要」)

例えば、東京や大阪などが含まれる6地域において断熱等級7をクリアするには、UA値0.26以下を達成する必要があります。これは、現行の省エネ基準である等級4(UA値0.87)と比べると、約3分の1以下の熱しか逃がさない、非常に高い性能レベルです。

上位グレードHEAT20 G3との関係

断熱等級とともによく耳にするのが「HEAT20」という言葉です。これは、より高い断熱性能と居住者の快適性を目指す、民間の設計ガイドラインです。

HEAT20では、断熱性能のグレードとして「G1」「G2」「G3」の3段階を推奨しており、それぞれの関係は以下のようになっています。

- 断熱等級5 ≒ HEAT20 G1 グレード

- 断熱等級6 ≒ HEAT20 G2 グレード

- 断熱等級7 ≒ HEAT20 G3 グレード

つまり、断熱等級7は、HEAT20が推奨する最高グレードG3にほぼ相当する性能と理解してよいでしょう。国の定める「等級」が最低限の基準であるのに対し、HEAT20は、より豊かな暮らしを実現するための「推奨グレード」という位置づけになります。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

断熱等級7のメリット

最高等級である断熱等級7の家には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。主に3つの大きな利点が挙げられます。

光熱費の削減効果シミュレーション

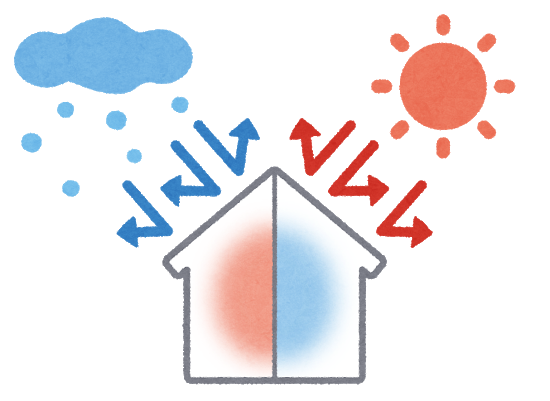

最大のメリットは、冷暖房にかかる光熱費を大幅に削減できることです。断熱性能が非常に高いため、エアコンなどの冷暖房を少し稼働させるだけで、家全体が快適な温度になり、その状態を長く維持できます。

あるシミュレーションによれば、一般的な省エネ基準(断熱等級4)の住宅と比較して、断熱等級7の住宅では年間の冷暖房費を約40%〜50%削減できるというデータもあります。

例えば、年間20万円の冷暖房費がかかっていたとすると、8万円〜10万円もの節約につながる計算です。初期コストはかかりますが、住宅ローンを払い終えた後も続く光熱費の負担を、生涯にわたって軽減できるのは非常に大きな魅力です。

一年中快適な室温と健康維持

断熱等級7の家は、家中の温度差が非常に少なくなり、一年中春のような快適な室温を保ちやすいのが特徴です。

- 冬

床暖房がなくても足元が冷えにくく、暖房の効いたリビングから廊下やトイレに出たときの「ヒヤッ」とする不快感がありません。 - 夏

一度エアコンで冷やした空気が外に逃げにくいため、弱い冷房でも涼しさが持続します。

このような室温のバリアフリー環境は、快適なだけでなく、急激な温度変化によって起こるヒートショックのリスクを大幅に低減します。特に高齢の家族がいるご家庭にとっては、安心して暮らせるという大きなメリットになり、家族全員の健康維持につながります。

結露・カビの抑制と住宅の長寿命化

冬場に悩まされる窓の結露。断熱等級7の家では、壁や窓の室内側表面温度が外気の影響で下がりにくいため、結露の発生を大幅に抑制できます。

結露を防ぐことは、見た目の不快感や掃除の手間をなくすだけではありません。結露を放置すると、カビやダニが発生し、アレルギーや喘息の原因になることがあります。また、壁の内部で結露が起こる「内部結露」は、柱や土台といった構造材を腐らせ、住宅の寿命を縮める深刻な問題につながります。

断熱等級7の高い性能は、カビやダニの発生リスクを減らし、住宅そのものを長持ちさせるという、長期的かつ重要なメリットをもたらしてくれるのです。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

知るべき断熱等級7のデメリット

多くのメリットがある一方で、断熱等級7を目指す際には知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを理解した上で判断することが、後悔しない家づくりにつながります。

建築コストの増加額

最も大きなデメリットは、建築にかかる初期コストが増加することです。断熱等級7を達成するためには、高性能な断熱材を厚く施工したり、トリプルガラスの樹脂サッシを採用したりする必要があり、材料費も施工費も高くなります。

一般的な省エネ住宅(断熱等級5程度)と比較した場合、建物の規模や仕様にもよりますが、総額で150万円〜300万円程度のコストアップが一つの目安と言われています。この初期投資を、将来の光熱費削減や快適性というメリットで回収できると判断できるかどうかが、重要なポイントになります。

設計や間取りの制約

高い断熱性能を確保するために、設計や間取りに一定の制約が生まれる場合があります。

例えば、UA値は窓の面積が大きいほど不利になるため、開放感のある大きな吹き抜けや、壁一面のパノラマウィンドウといったデザインは、実現が難しくなったり、他の部分でさらに高性能な仕様が求められたりすることがあります。

デザインの自由度と断熱性能のバランスをどう取るか、断熱等級7の設計経験が豊富な設計士と十分に相談することが不可欠です。

夏のオーバーヒート対策の必要性

「断熱性が高いと、夏は熱がこもって逆に暑くなるのでは?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。これは「夏のオーバーヒート」と呼ばれる現象で、断熱等級7の家づくりにおいて非常に重要な注意点です。

断熱性が高い家は、一度室内に入った熱が外に逃げにくくなります。そのため、夏の強い日差しが窓から直接室内に入り込むと、室温が異常に上昇してしまう可能性があります。

これを防ぐためには、設計段階で以下のような日射遮蔽対策を徹底することが必須です。

- 深い軒や庇(ひさし)を設ける

夏の高い位置からの日差しをカットする。 - 日射遮蔽型のLow-Eガラスを採用する

太陽の熱線をカットする性能が高い窓ガラスを選ぶ。 - アウターシェードや外付けブラインドを設置する

窓の外側で日差しを遮るのが最も効果的。

これらの対策を怠ると、「冬は暖かいが夏は暑すぎる家」になってしまう可能性があるため、必ずセットで検討しましょう。

対応できる施工業者の限定

断熱等級7という極めて高い性能を実現するには、高性能な建材を正しく施工する高度な技術力と専門知識が求められます。

特に、住宅の隙間をなくして気密性を高める施工は非常に重要で、少しの施工ミスが性能を大きく左右します。そのため、断熱等級7の建築に対応できるハウスメーカーや工務店は、まだ限られているのが現状です。

業者選びの際は、価格やデザインだけでなく、「断熱等級7の施工実績が豊富か」「気密測定を全棟で実施しているか」といった性能面での信頼性をしっかりと確認する必要があります。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

断熱等級5・6・7を徹底比較

では、断熱等級7は、等級5や等級6と比べて具体的にどれくらい違うのでしょうか。「性能」「費用」「快適性」の3つの観点から比較してみましょう。

| 項目 | 断熱等級5 (ZEH水準) | 断熱等級6 (HEAT20 G2) | 断熱等級7 (HEAT20 G3) |

|---|---|---|---|

| 性能(UA値) ※6地域の場合 | 0.60 W/㎡K 以下 | 0.46 W/㎡K 以下 | 0.26 W/㎡K 以下 |

| 建築費用 ※等級5を基準 | 基準 | +50万~150万円程度 | +150万~300万円程度 |

| 快適性 | 省エネ基準よりは快適。冬場は暖房のない場所で寒さを感じることも。 | 家中の温度差が少なくなり、かなり快適。ヒートショックのリスクも低減。 | 家中どこにいてもほぼ温度差を感じない。最小限の冷暖房で一年中快適。 |

| 光熱費 | 省エネ基準より削減できる。 | 大幅に削減できる。 | 非常に大幅に削減できる。 |

| 位置づけ | 2030年度からの義務化基準。これからのスタンダード。 | より快適な暮らしを求める人向けの高性能住宅。 | 健康・快適・省エネを最高レベルで追求する住宅。 |

性能(UA値)の違い

6地域(東京、大阪など)の場合、UA値は等級5が0.6、等級6が0.46、等級7が0.26と定められています。数値で見ると、等級6から7へのステップアップで、求められる性能が格段に厳しくなっていることが分かります。

建築費用の違い

性能向上に伴い、建築費用も上がります。等級5を基準とすると、等級6にするには50万〜150万円程度、等級7にするには150万〜300万円程度の追加費用がかかるのが一般的です。ただし、これはあくまで目安であり、採用する建材や工法によって大きく変動します。

快適性と光熱費の違い

断熱等級5でも、現行の省エネ基準(等級4)に比べれば十分に快適で省エネです。しかし、等級6、7とグレードを上げるごとに、その快適性は格段に向上します。

特に断熱等級7は、冬でも無暖房の部屋が13℃を下回らないレベル(HEAT20 G3の基準)を目指しており、「寒さ」という感覚そのものを家の中からなくすことを目標としています。光熱費も、等級が上がるごとに着実に削減効果が高まります。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

断熱等級7を実現する家の仕様

断熱等級7という高い性能は、どのような仕様によって実現されるのでしょうか。特に重要な「断熱材」「窓」「気密と換気」の3つのポイントを解説します。

推奨される断熱材の種類と厚み

断熱材は、種類だけでなく「厚み」が性能を大きく左右します。断熱等級7を目指す場合、壁や天井に十分な厚みの断熱材を充填する必要があります。

- 高性能グラスウール

コストパフォーマンスに優れますが、十分な性能を出すためには壁で200mm以上、天井で400mm以上といった厚みが必要になることがあります。 - 硬質ウレタンフォーム(吹付・ボード)

グラスウールより高い断熱性能を持ち、より薄い厚みで同等の性能を発揮できます。隙間なく施工しやすい吹付タイプが人気です。 - フェノールフォーム(ネオマフォームなど)

現在主流の断熱材の中ではトップクラスの性能を誇ります。コストは高くなりますが、薄くても高い断熱性能を得られるため、壁の厚みを抑えたい場合に有効です。

これらの断熱材を、家の外周に隙間なく施工する「付加断熱(外張り断熱+充填断熱)」という工法が採用されることも多くあります。

高性能な窓・サッシの選び方

家の中で最も熱の出入りが大きい場所は「窓」です。そのため、断熱等級7の実現には、窓の性能アップが不可欠です。

- サッシ

アルミサッシは熱を伝えやすいためNG。熱を伝えにくい樹脂サッシが必須となります。さらに性能を求めるなら木製サッシも選択肢になります。 - ガラス

2枚のガラスで構成されるペアガラス(2層ガラス)では性能が足りず、トリプルガラス(3層ガラス)が標準的な仕様となります。 - ガラスの種類

ガラスには、断熱性能を高める「Low-E膜」がコーティングされたLow-Eガラスを使用します。さらに、方角によって太陽の熱を取り入れたい場所(冬の日射取得)と遮りたい場所(夏の日射遮蔽)を考慮し、「日射取得型」と「日射遮蔽型」のガラスを使い分ける設計が重要です。

C値(気密性)と換気システムの重要性

いくら高性能な断熱材や窓を使っても、家に隙間だらけでは熱が逃げてしまい、計画通りの性能は発揮されません。そこで重要になるのが「C値(相当隙間面積)」です。

C値は、家にどれくらいの隙間があるかを示す数値で、数値が小さいほど気密性が高いことを意味します。断熱等級7の性能を最大限に引き出すには、C値0.5㎠/㎡以下という非常に高い気密性が一つの目安となります。

そして、高気密な住宅では、汚れた空気を排出し新鮮な空気を取り入れるための「計画換気」が不可欠です。断熱等級7の家では、排気する空気の熱を回収して給気する空気に伝える「第一種熱交換型換気システム」を採用するのが一般的です。これにより、換気による熱の損失を最小限に抑え、省エネ効果をさらに高めることができます。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

断熱等級7に関するよくある質問

最後に、断熱等級7を検討する際によく寄せられる質問にお答えします。

断熱等級7はオーバースペック?

「初期コストはかかりますが、将来にわたる光熱費の高騰リスク、健康で快適な暮らしという価値を考えると、決してオーバースペックではありません」というのが専門家としての一つの答えです。

特に、冬の寒さが厳しい寒冷地にお住まいの方や、アレルギー体質の方、家で過ごす時間を何よりも大切にしたいと考える方にとっては、その価値を十分に感じられるでしょう。

ただし、予算には限りがあります。どこまで性能を求めるかは、ご自身のライフプランや価値観次第です。断熱等級6でも十分に快適な家は実現できますので、複数の選択肢を比較検討することが大切です。

実際に住んでみて寒くないか?

正しく設計・施工された断熱等級7の家であれば、「寒い」と感じることはまずありません。

もし断熱等級7を謳っているにもかかわらず寒さを感じる場合、以下のような原因が考えられます。

- 窓際で冷やされた空気が下降する「コールドドラフト現象」が起きている

- 施工不良による気密性の不足(C値が悪い)

- 換気システムの計画や設定に問題がある

このような失敗を避けるためにも、断熱等級7の施工実績が豊富で、気密測定をしっかりと行ってくれる信頼できる業者を選ぶことが何よりも重要です。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

まとめ

今回は、住宅の断熱性能における最高等級「断熱等級7」について、その基準からメリット・デメリット、実現するための仕様まで詳しく解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 断熱等級7は国の定める最高等級で、HEAT20のG3グレードに相当する非常に高い性能を持つ。

- メリットは、光熱費の大幅な削減、一年中快適な室温、結露やカビの抑制による健康維持と住宅の長寿命化。

- デメリットは、建築コストの増加、設計の制約、夏のオーバーヒート対策の必要性、対応できる業者が限られること。

- 実現するには、厚い断熱材、トリプルガラスの樹脂サッシ、高い気密性(C値)、熱交換型換気システムが重要になる。

- 業者選びでは、施工実績と、気密測定を全棟で実施しているかが重要な判断基準となる。

断熱等級7は、確かに初期コストのかかる選択肢です。しかし、それは単なる贅沢ではなく、これからの時代に求められる省エネ性能と、家族の健康で快適な暮らしを守るための「未来への投資」と捉えることができます。

まずは、この記事で得た知識をもとに、断熱等級7の実績が豊富なハウスメーカーや工務店の話を聞いてみてください。そして、モデルハウスや見学会で実際の快適さを体感し、ご自身の家族にとって最適な家づくりの答えを見つけていただければ幸いです。

内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?

家を建てるならロゴスホーム

ロゴスホームは、高品質にこだわった注文住宅を適正価格で提供するハウスメーカーです。お客様のニーズに合わせた住宅を提案いたします。

家を建てることを検討している方は、ぜひロゴスホームまでお気軽にご相談ください。